名古屋市文化財 長母寺蔵

撮影 山田福男

![]()

神明社所在地

|

扇田町の東端に位置し、米代川に添っております。

但し旧所在地は長岡城の下にありました。 現在、尚地名が残る伊勢堂岱、現在地に移ったのは6百有余年前でありました。 現境内は約3000坪 旧郷社でありました。 |

![]()

御祭神

をお祀りしております。 |

|

![]()

由緒と沿革(創立)

創立を証するものはない。されども文治初年に此の地に住みついた現宮司家十一代が書き残す御用日誌に

「伊勢の神鎮まり給ふ祠あり」

とあることは、察するに八百年前にすでにあったと考えられる。

天正三年(四百九年前)

浅利民部与市社殿改築と神社記録に残る。

郷村史畧に

「伊勢産皇神祭祀六月十五日末社太子堂別当扇田寺」

とある。おして知るべし。

幕末から、俗に云う「戊辰戦争」が起り、南部に押された官軍は十二所、扇田から敗走し特にこの町は全焼の浮目にあった。当社も南部兵の手に依り火をかけられ境内は南部軍の陣屋とされた。戦後社殿を失った事をうれひ、十二所城代茂木筑後、大館城主佐竹大和は神虜を恐しこみ社殿再建の工事を起し。遠く京の宮大工の手にゆだね現在の社殿が完成した。

明治6年郷社に列格。明治40年10月10日神饌幣帛料指定神社となる。

本殿、幣殿、拝殿の調和美、そして屋根の勾配、彫刻の美しさは、さすがと感じられ当社の自慢とするところであります。

境内の倒木した杉の木の幹より発見された「戊辰戦争」時の弾丸

![]()

社紋の由来

|

社紋は、秋田佐竹家紋の五本骨日の丸扇紋である。

格式高い此の紋の使用を許されたのは、秋田に移封になった二十万石佐竹藩主が地方巡回の折り、此の地に入り当社の境内に仮陣屋休処とされた。境内でお茶の野点手をされ湧き出ずる泉の水の良さに感じられて、藩主休処に定められ紋所使用を許された由、依頼代々の藩主より祭祀料が下され高張燈が奉納され、その張替も行われている。 又、佐竹以前は此の地方の領主 秋田城之助(安東氏)の祈願所として定められ檜扇紋が使われた。 |

![]()

社宝

現存する社宝として、浅利勝頼奉納と伝えられる両刀の短刀

| 銘表 | 備前国住長船七郎衛門慰祐定 |

| 裏 | 天正九年二月吉日之作 |

| 脇差 | 銘 因幡住人、久長 |

| 幕末から明治にかけての画家、百年、百遷、友遷の父子三人の合作の絵馬、八俣大蛇退治の図、楠公桜井之駅別の図

岡田琴湖筆 日本武尊熊襲退治の図 等 |

|

![]()

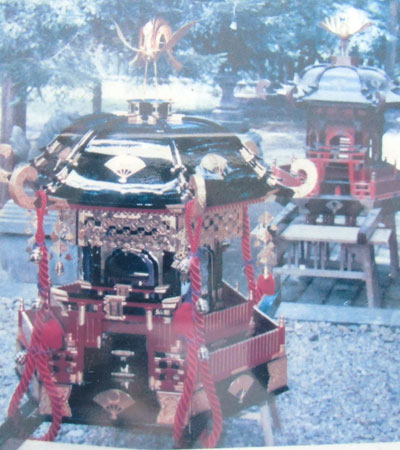

例祭

| 元禄年間の神社記録には。春秋二回の大祭とある。

現在の夏祭りは、繭の生産地であった此の町の取引市の終わった頃をえらんだ七月十五日・十六日である。(旧六月十五日・十六日) 奥側:佐竹家拝領お神輿(社宝) 手前:現神幸お神輿 |

|

![]()

氏子

| 扇田一円 | 1600戸外県内外崇敬者300戸 |

| 講中 | 八幡講、市神講、稲荷講、丑寅講、愛宕講、浅利八幡講、琴平講、聖天講それぞれお祭りを行っている。 |

![]()

境内社

| 聖天神社 |

![]()

境外社

| 大市神社、稲荷神社、浅利八幡社、虚空蔵神社、琴平社等 |

![]()

責任役員

| 当社は幕末から総代になる家は決められている。

宮嶋家、麓家、乳井家、明石家の四家で、この四家に跡取りのない時に限り、坂本家、長岐家、大沢家、川上家、荒谷家が代役を務めたと伝えられ、現在も尚この制が守られている。 |

![]()

御神輿の由緒

| 藩主御休処と定められた当社境内に家紋膜が張りめぐされ静かに野点茶がたしなまわれた領主、常陸国守六十万石から秋田二十万石に移封され冷遇に甘じられた藩主の脳裡はいかばかりか、察するに余りある。

先祖累代の守りぬいて来た氏神を水戸宮大工に造らせた神輿に乗せ、家紋を打ち六十万石の格式をその行列に詫し威風堂々と羽州街道を道中した絵巻が目に見えるようだ。 この神輿が藩主より当社に下賜されたものである、由緒深いものである。 祭典の神輿御渡も町人等の、二階から見下すを禁じ、又スダレの内から拝むのも禁ずると云う厳しいものだった。今でもその風習が残っている。 これも二十万石の格式の高い家紋に対する庶民の礼であったのだろう。 |

![]()

白丁について

| 藩主より時の村の肝入り役に、神輿下賜のお達しを下され受取人を出頭させよとの事に、村では肝入り総代が相談し家柄、人柄を厳重に調べ村内から由緒正しい二十八名がえらばれ往復十日の日程で、秋田久保田城に頂戴に行った人々の子孫がその誇りを受け継ぎ現在にいたっている。

そして現在は年一度の大祭に白丁として奉仕することが名誉とされて来たものである。このようなことが他の神社の白丁と異なるのである。 |